自動車保険

自動車保険お役立ち情報

車庫証明の取り方や必要書類の書き方を解説

更新日:2025年12月23日

公開日:2018年6月28日

新しく購入した車を公道で走らせるためには、運輸支局での登録手続きが必要となります。その登録手続きに欠かせない書類の1つが、車庫証明書(自動車保管場所証明書)です。

ここでは、車庫証明書を取るための必要書類やその手続き、書き方についてご紹介します。

車庫証明書とは?

車庫証明書とは、車の保管場所を確保していることを証明するための書類で、正式名称は「自動車保管場所証明書」と言います。自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)で車の保有者などには車の保管場所を確保し、道路を車の保管場所として使用しないよう義務づけられています。そのため、車を保有している場合は、新車・中古車を問わず車庫証明書の発行が必要となります。軽自動車の場合は、車庫証明書の代わりに「保管場所の届出」が必要です。「車庫証明書」「保管場所の届出」は、人口が少ない地域などでは不要なケースがありますので、詳しくは最寄りの警察署へご確認ください。

車庫証明書が必要になるのはどんなとき?

車庫証明書が必要となるのは、主に以下の場合です。

- 車を取得したとき(購入・譲渡)

- 車の保管場所が変わったとき

- 引越しなどで住所が変わったとき

同居の親族から車を譲り受けた場合など、車の保管場所が変わらないときは車庫証明書が必要ないケースもあります。

車庫証明書の取り方

車庫証明は、車の保管場所(車庫)を管轄する警察署で申請を行います。

申請書類をもらう

車庫の住所を管轄する警察署へ行くと、申請書類一式を受け取ることができます。警察署のウェブサイトからダウンロードも可能です。

申請書類を作成・提出する

申請書類を作成します。自分で所有している土地や建物で保管する場合と、他者が所有している土地や建物で保管する場合で必要書類が異なります。書き方については、申請書類の書き方をご参照ください。

警察署で車庫証明を申請する

|

申請時に持参するもの |

|

|---|

手数料を支払い、申請が完了すると、納入通知書兼領収書が発行されます。納入通知書兼領収書は、車庫証明書を受け取る際に必要となるため、紛失しないように保管しておきましょう。車庫証明書の交付には申請から3〜7日程度かかります。

警察署で車庫証明書を受け取る

|

受け取り時に持参するもの |

|

|---|---|

|

交付されるもの |

|

車庫証明の申請に

必要な書類

車の保管場所は、使用者の自宅から、直線距離で2km以内でなければいけません。自宅など自分で所有している土地や建物で保管する場合と、月極駐車場や親戚の家など他者が所有している土地や建物で保管する場合で、車庫証明の申請に必要な書類が異なります。

それぞれの場合で、申請時に必要な書類は下記となります。

| 申請時に必要な書類 | 自分で所有している土地や 建物で保管する場合 |

他者が所有している土地や 建物で保管する場合 |

|---|---|---|

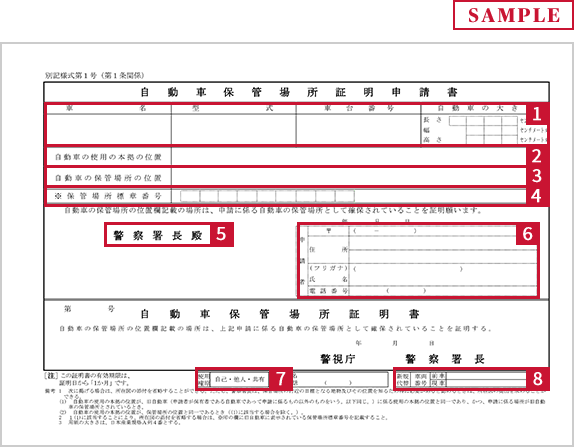

| 自動車保管場所証明申請書 | ||

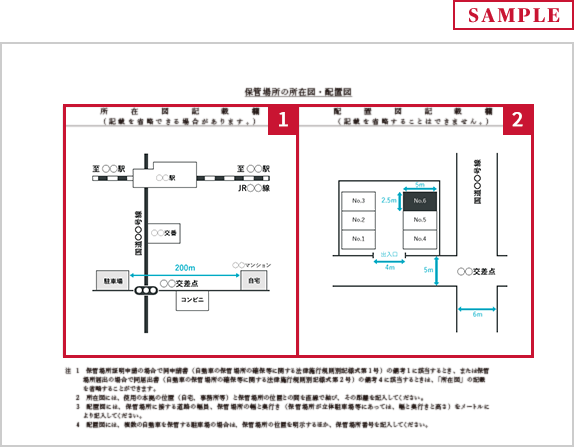

| 保管場所の所在図・配置図 | ||

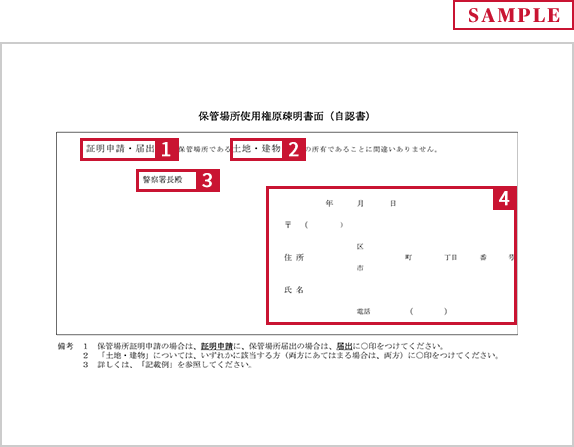

| 保管場所使用権原疎明書面 (自認書) |

ー | |

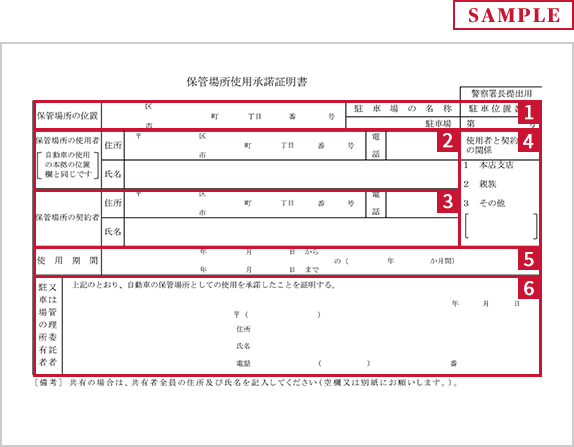

| 保管場所使用承諾証明書(記載事項が充足されていれば契約書の写しでも可) | ー |

申請書類一式は、警察署の窓口やウェブサイトなどで入手することができます。

申請書類の書き方

申請書類の記入には、黒いボールペンなど消えない筆記具を使います。誤字がある場合は訂正し、申請者(保管場所使用承諾証明書については、保管場所の所有者)の訂正印を押印する必要があります。申請書類に訂正がある場合に備えて、警察署への届け出の際は、認印を持参しましょう。

車庫証明書取得時の注意点

車庫証明について知っておきたい4つのポイントをご紹介します。

車の保管場所には条件がある

車の保管場所はどこでもいいわけではありません。以下の条件を満たす必要があります。

- 駐車場、車庫、空き地など道路以外の場所であること

- 使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと

- 車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、車の全体を収容できること

- 保管場所として使用できる権限を有していること

車庫証明書には有効期限がある

車庫証明書の有効期限は、「証明日から1ヵ月以内」とされています。提出先の運輸支局によっては1ヵ月を経過してしまっても数日程度の超過であればそのまま受理してもらえるケースもあるようですが、運輸支局によって対応が異なるので注意が必要です。原則、有効期限が過ぎてしまった場合は、再度取得し直さなければならないので、車の購入や譲渡までに日数が空く際は気をつけましょう。

引越しの際は住所変更が必要

引越しなどで住所が変わった際は、車庫証明書の住所変更が必要になります。住所の変更があった日から15日以内に行わなければなりません。

また、車庫証明書のほかに車検証の住所変更も必要です。車検証の住所変更には車庫証明書が必要となり、車庫証明書同様に住所の変更があった日から15日以内に行わなければなりません。あまり期間がないため、引越し後は速やかに手続きを行うようにしましょう。

「車庫飛ばし」は違法行為

「車庫飛ばし」とは、実際に自動車を保管・使用する場所とは異なる、虚偽の場所で車庫証明を取得・登録する行為を指します。 例えば、駐車場代が高い都市部に住んでいながら、駐車場代が安い地方の実家などで車庫証明を取得するケースがこれに該当します。 この行為は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に違反する犯罪行為です。 発覚した場合は、虚偽の保管場所証明申請として20万円以下の罰金、保管場所の不届出・虚偽届出として10万円以下の罰金が科される可能性があります。

車庫証明書に関する

よくあるご質問

-

車庫証明書の取得は代理人に依頼できますか?

はい、代理人に依頼できます。代理申請の場合、申請書類の記入は申請者本人が記入することが条件となっています。代理人は、あくまでも車庫証明書の申請と受け取りを代行するだけなので委任状は不要です。ただし、申請書類に誤りがあった場合などはその場で訂正ができないため、再度出直す必要があります。

-

車庫証明に必要な書類はどこで入手できますか?

申請書類一式は、警察署の窓口やウェブサイトなどで入手することができます。「車庫証明 〇〇警察(都道府県警察)」などで検索すると都道府県警察のウェブサイトにアクセスできます。車を保管する場所によって必要書類が異なりますので、詳しくは車庫証明の申請に必要な書類をご確認ください。

-

車庫証明書を申請する窓口と交付までにかかる日数を教えてください。

車庫証明書の申請先は、車の保管場所(車庫)の所在地を管轄する警察署です。申請書類一式を交通課の「車庫証明窓口」に提出してください。窓口の受付は平日のみで、受付時間は申請先の警察署によって異なります。

車庫証明書の交付には申請から3〜7日程度かかります。申請する曜日によってはそれ以上かかるケースもありますので、余裕をもって申請するようにしましょう。 -

車庫証明の取得にはいくらかかりますか?

車庫証明書を申請する際に警察署窓口の場合は2,400円、オンラインから申請の場合は2,300円が手数料としてかかります。また、再交付申請の場合は、手数料600円となります。詳しくは申請する警察署のウェブサイトをご確認ください。

-

保管場所標章(シール)とは?

令和7年3月31日以前に車庫証明書と同時交付されていたシールのことです。車に貼ることが義務づけられていましたが、自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律が施行され、現在は廃止されました。

運営・監修 「アクサ損害保険の自動車保険お役立ち情報」編集部

運営・監修 「アクサ損害保険の自動車保険お役立ち情報」編集部

自動車保険に関するさまざまな業務を行ってきたプロフェッショナルが在籍する編集部です。自動車保険に関する基礎知識やもしもの時の対処法などを専門的な視点から幅広くご紹介します。

お役立ち情報記事一覧

-

車庫証明の取り方や必要書類の書き方を解説

更新日:2025年12月23日

公開日:2018年6月28日

-

車上荒らしにあったら被害は自動車保険で補償される?

更新日:2025年12月23日

公開日:2020年10月29日

-

電気自動車(EV)の充電が不安?充電インフラの現状をチェック!

更新日:2025年12月16日

公開日:2023年7月3日

-

もし交通事故を起こしてしまい相手がケガしたら?応急手当や保険について事前に知っておこう

更新日:2025年12月16日

公開日:2021年1月14日

-

車両保険金額とは?決め方のポイントや金額の目安を解説

更新日:2025年12月16日

公開日:2021年1月7日

-

自動車重量税

更新日:2025年12月16日

公開日:2018年9月25日

-

高齢者に多い交通事故の原因と対策

更新日:2025年12月16日

公開日:2018年9月13日

-

交通事故証明書とは?

更新日:2025年12月16日

公開日:2018年8月16日

-

自動車保険の保険金に税金はかかる?ケース別にわかりやすく解説

公開日:2025年10月30日

-

車両保険で修理費用はどこまで支払われる?使うと良い場合とは?

更新日:2025年10月30日

公開日:2022年6月30日

-

自動車保険(任意保険)の契約期間とは?長期のメリット・デメリット

公開日:2025年10月28日

-

ドライブレコーダーの選び方と設置のコツ、自動車保険での役割を解説!

公開日:2025年10月2日

-

車両保険は必要?いらないと考えられる理由は?

更新日:2025年8月5日

公開日:2023年2月2日

-

ロードサービスとは?利用場面や等級への影響、料金について解説

更新日:2025年5月29日

公開日:2018年7月30日

-

型式別料率クラスとは

更新日:2025年1月9日

公開日:2018年8月9日

-

車が盗難にあったら車両保険は使える?

更新日:2024年9月12日

公開日:2018年8月2日

-

任意保険証(自動車保険証券)とは?保管場所や紛失時の対処法について解説!

更新日:2024年4月11日

公開日:2022年3月31日

-

自動車の名義変更とは?必要書類や費用、手続きの流れを解説

更新日:2024年3月19日

公開日:2020年10月8日

-

「自動車取得税」の廃止により導入された「環境性能割」とは?

更新日:2024年3月19日

公開日:2018年9月25日

-

臨時で車を貸し借りすることに。その時注意すべきポイントとは?

更新日:2023年10月31日

公開日:2021年4月1日

-

自動車保険の特約にはどんな種類があるの?

更新日:2024年5月15日

公開日:2020年12月22日

-

覚えておきたい年間走行距離の基礎知識

更新日:2023年9月29日

公開日:2018年8月9日

-

車の維持費は結局いくら?維持費にかかる主な費用と節約のコツ

更新日:2023年9月12日

公開日:2020年12月24日

-

年齢条件とは?

更新日:2023年7月25日

公開日:2022年12月8日

-

電気自動車(EV)の補助金や優遇制度ってどんなのがあるの?

公開日:2023年7月3日

-

電気自動車(EV)は非常電源にも使える?電気自動車の活用方法を解説

公開日:2023年7月3日

-

子育て世帯に車は必要?メリット・デメリットと車や保険選びのコツを紹介!

公開日:2023年2月28日

-

EV(電気自動車)の乗り心地は?メリットや充電、保険について解説

公開日:2023年1月31日

-

車の譲渡証明書の書き方とサンプル

更新日:2022年12月22日

公開日:2018年7月12日

-

委任状の書き方!車の登録・名義変更などの手続きに

更新日:2022年12月22日

公開日:2018年7月12日

-

車検証の見方と種類

更新日:2022年12月22日

公開日:2018年7月30日

-

交通事故の示談の流れとポイントを理解しよう

更新日:2022年12月20日

公開日:2018年7月26日

-

事故で車が全損になった場合

更新日:2022年12月13日

公開日:2018年7月30日

-

契約中に子供が免許を取る場合の自動車保険はどうしたらいい?

公開日:2022年8月23日

-

ペットとドライブ!車に乗せるときの注意点や怖がらないコツをご紹介

更新日:2022年12月6日

公開日:2020年12月8日

-

車を運転中に地震に遭遇!そのときの対処法

更新日:2021年7月8日

公開日:2020年9月3日

-

自動車税・軽自動車税

更新日:2019年12月17日

公開日:2018年9月25日

-

覚えておきたい!路肩や路側帯での正しい駐停車の方法

更新日:2021年12月17日

公開日:2018年9月13日

-

似ている道路標識のおさらい

公開日:2018年8月30日

-

高速道路での安全運転のポイントと注意点

更新日:2021年12月17日

公開日:2018年8月28日

-

夏本番!レジャーシーズンに気をつけたい交通事故

公開日:2018年8月14日

-

タイヤのホイールナットの締め付けトルク

更新日:2021年12月17日

公開日:2018年7月12日

-

車のエンジンがかからない原因(エンストの対処方法)

公開日:2018年6月28日

-

アイスバーン(路面凍結)の注意点と対策

更新日:2022年1月27日

公開日:2018年6月28日

-

車のバッテリーが上がってしまったら

公開日:2018年6月28日

-

車のバッテリーを充電する方法

公開日:2018年6月28日

-

ウォッシャー液の補充方法(自分で行う方法)

公開日:2018年6月28日

本ページに掲載の情報は、一般的な情報提供を目的とするものであり、多くのケースに共通する書類の取り扱い方法や記入方法などを説明しています。また、公的機関等が発行している書類の形式・記載事項等は法令の改正等によって変更されることがありますが、本ページには変更に対応する義務が生じないものとします。

記載の情報は2025年12月時点の内容です。